Was ist das Gebäude-Energie-Gesetz?

Die energetischen Vorgaben an Gebäude sind im Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) festgelegt. Das Gesetz hat die Energieeinsparverordnung (EnEV), sowie das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) abgelöst und deren Inhalte zu einer Vorschrift verbunden.

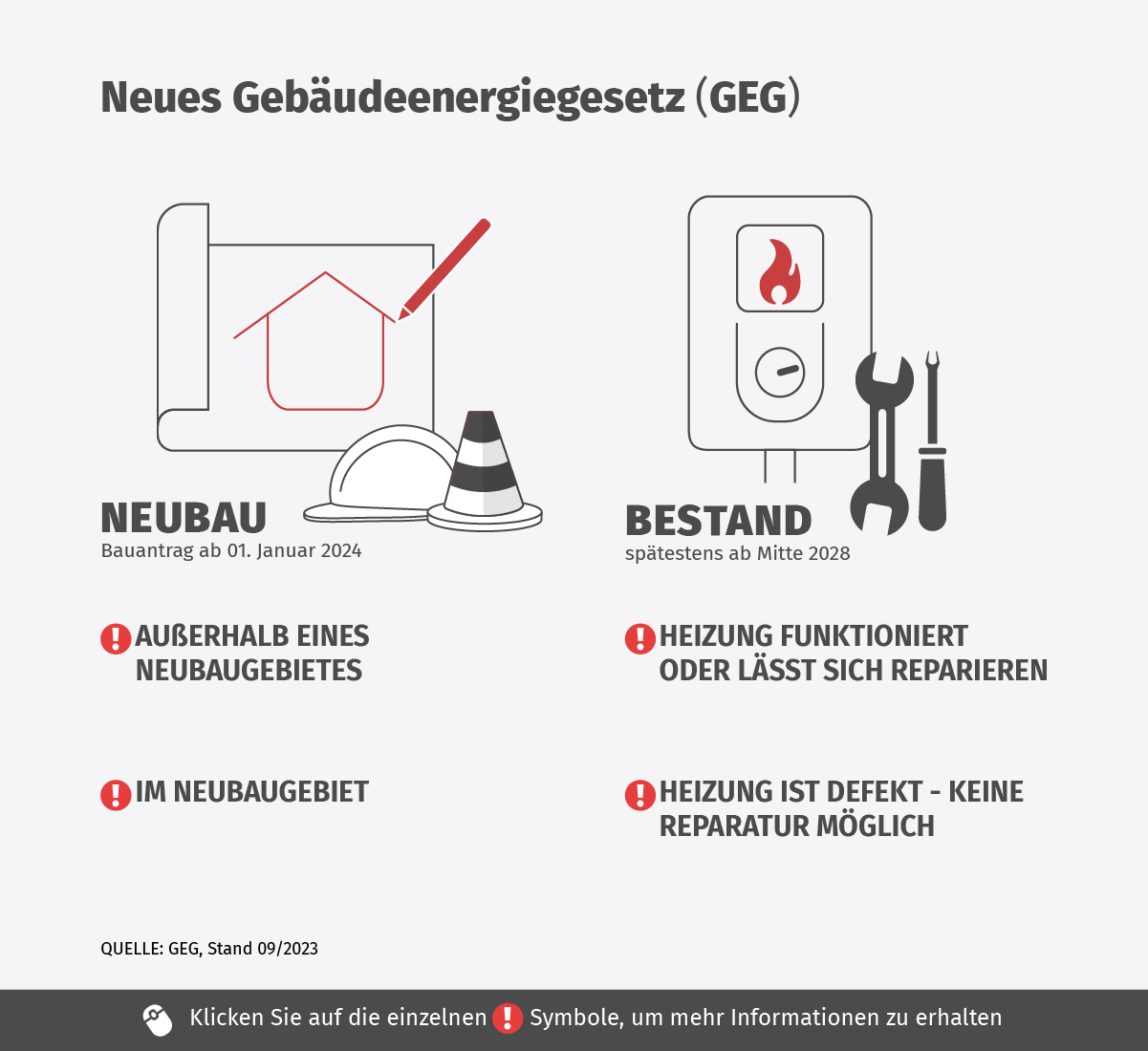

Das GEG gilt seit 1. November 2020 und wurde zum 1. Januar 2024 angepasst. Es gilt für alle Gebäude, die beheizt oder klimatisiert werden. Seine Vorgaben beziehen sich vorwiegend auf die Heizungstechnik und den Wärmedämmstandard des Gebäudes.

Um den Energiehaushalt des Gebäudes zu ermitteln, werden neben der Raumheizung und -kühlung auch die Warmwassererzeugung, der Betrieb von Lüftungsanlagen sowie der Strom berücksichtigt, den diese Geräte im Betrieb benötigen, zum Beispiel Heizungspumpen, Heizkessel oder Regler. Zusätzlich muss ein Gebäude bestimmte Vorgaben zum Luftaustausch und zur Minimierung von Wärmebrücken erfüllen. Letzteres sind Gebäudeecken oder Stellen, die weniger gut gedämmt sind.

Außerdem formuliert das Gebäude-Energie-Gesetz Anforderungen an vorhandene Klimatechnik sowie an Hitzeschutzmaßnahmen für den Sommer. Das GEG trägt somit auch wesentlich dazu bei, ein behagliches Wohn- und Arbeitsumfeld zu schaffen und den Bedarf an Heizenergie zu begrenzen.

Welche Anforderungen gibt es beim Neubau?

Der Neubau nimmt im Gesetz den größten Teil ein. Das GEG beschreibt ein so genanntes Referenzgebäude, mit vorgegebenen Standards zur Beheizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und zu den Bauteilen. Auf dieser Basis wird für jeden Neubau ein Referenzwert berechnet. Der Neubau darf dann höchstens 55 Prozent vom Primärenergieverbrauch seines Referenzwerts erreichen. Zuvor betrug diese Anforderung 75 Prozent. Die Außenhaut des Gebäudes, die sogenannte Hülle, muss mindestens die energetische Qualität der Gebäudehülle eines Referenzgebäudes erreichen, das im GEG beschrieben wird. Diese Kriterien für die bauliche Hülle wurden für Neubauten seit Herbst 2020 gelockert.

Das Gebäude-Energie-Gesetz zielt darauf ab, die Auswirkungen des Neubau-Energiebedarfs zum Heizen und zur Warmwasserbereitung auf die Umwelt zu begrenzen. Um diese Auswirkungen zu beurteilen, gibt es zwei unterschiedliche Berechnungsmethoden. Die übliche Methode zielt darauf ab, die Primärenergie zu berechnen, die ein Neubau brauchen darf.

Um den zulässigen Bedarf an Primärenergie zu berechnen, betrachten Sie die Energie, die das Gebäude benötigt. Entscheidend sind dabei die verwendeten Energieträger, die jeweils mit einem spezifischen "Primärenergiefaktor" multipliziert werden. Holzpellets haben einen besonders günstigen Primärenergiefaktor, Erdgas liegt hier im Mittelfeld und Elektrizität aus dem Netz schneidet eher schlecht ab. Fernwärme wird je nach Standort unterschiedlich bewertet, sie kann eine recht klimafreundliche Option sein. Zusätzlich ist vorgeschrieben, einen Teil der Energieversorgung des Gebäudes über erneuerbare Energien zu decken.

Es ist aber auch möglich, als Alternative die Menge zulässiger Treibhausgase, also CO₂, zu berechnen, die ein Neubau verursachen darf. Möchten Sie dieses Berechnungsverfahren anwenden, müssen Sie dies zunächst bei der zuständigen örtlichen Behörde beantragen. Zusätzlich erhalten Sie die Auflage, spätestens ein Jahr nach dem Bauabschluss Bericht zu erstatten: über ihre Investitionskosten, Energieverbräuche und Erfahrungen mit dem Berechnungsverfahren.